8 Minuten

Interviews, 3. Juni 2025

Mehr Wildnis, bitte! Was Städte brauchen – und Menschen sich wünschen

Was wünschen sich Menschen für die Stadt der Zukunft – und welche Rolle spielt dabei wilde StadtNatur? Dr. Jasmin Jossin hat sich am Deutschen Institut für Urbanistik genau damit beschäftigt und in einer repräsentativen Studie überraschend klare Antworten gefunden. Im Interview erklärt sie, warum urbane Wildnis so gefragt ist – und was wir tun können, damit sie Realität wird.

Dr. Jasmin Jossin; Fotocredit: Jérôme Jossin

Dr. Jasmin Jossin ist Expertin für nachhaltige Stadtentwicklung und Umweltpsychologie. Sie forschte am Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) zu Visionen der Bevölkerung für die Stadt der Zukunft – und hat hierbei auch das Thema „urbane Wildnis“ in den Fokus genommen. Heute arbeitet sie an der FH Potsdam zur Gestaltung digitaler urbaner Zukünfte.

Im Rahmen Ihrer Arbeit am Deutschen Institut für Urbanistik haben Sie untersucht, welche Visionen Menschen in Deutschland für die Stadtentwicklung der Zukunft haben. In Ihrer repräsentativen Umfrage haben Sie auch gefragt, ob sich die Bürger:innen mehr urbane Wildnis wünschen. Was hat Sie zu dieser Fragestellung bewegt?

Als Gesellschaft sind wir heute mit vielen lokalen, nationalen und globalen Krisen konfrontiert, die die zukünftige Entwicklung unvorhersehbarer machen. Das schafft Unsicherheiten und Zukunftsängste in der Bevölkerung, die durch Desinformation und Populismus noch verstärkt werden. Das spielt dem Konservatismus zu, trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei und macht die Menschen beteiligungsmüde. In meinen Augen ist das das Gegenteil von dem, was wir brauchen, um den multiplen Krisen angemessen zu begegnen. Visionen, Bilder und Narrative einer wünschenswerten Zukunft können den Menschen neue Motivation und Richtung geben, eine nachhaltige Entwicklung am eigenen Wohnort zu unterstützen und mitzugestalten. Wir wollten daher untersuchen, welche Visionen zur Zukunft der Städte die deutsche Bevölkerung schon in sich trägt und welche sie positiv bewertet. Dafür haben wir neun themenspezifische Zukunftsvisionen aus den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen abgeleitet und sie in einer repräsentativen Umfrage von Bürger:innen aus Städten über 50.000 Einwohner:innen bewerten lassen. Die urbane Wildnis war eine der neun Visionen. Natürlich durfte dieses Thema nicht fehlen: Einerseits ist das urbane Grün in Zukunftsbildern allgegenwärtig und andererseits ist der Verlust der Artenvielfalt die vielleicht folgenreichste Krise überhaupt. Zusätzlich haben wir vorher offen danach gefragt, wie sich die Befragten eine Stadt der Zukunft vorstellen, in der sie gerne leben würden.

Welche zentralen Erkenntnisse haben Sie in Bezug auf urbane Wildnis gewonnen?

Die häufigsten spontanen Assoziationen auf die Frage, wie man sich eine wünschenswerte Zukunft vorstellt, bezogen sich auf urbane Begrünung und Natur – diesen Wunsch äußerten 29 Prozent der Befragten, noch vor gutem ÖPNV und bezahlbarem Wohnraum. Fast ein Drittel der deutschen Stadtbevölkerung stellt sich eine wünschenswerte urbane Zukunft also vor allem begrünt vor. Bei der Vorgabe der neun verschiedenen Visionen, die kurz erläutert wurden, wurde die urbane Wildnis außerdem als die wünschenswerteste Entwicklung bewertet. Urbane Wildnis haben wir folgendermaßen beschrieben: „Meine Stadt hat diverse natürliche Lebensräume und sichert den Schutz vieler Tier- und Pflanzenarten“. Die Befragten nahmen die urbane Wildnis auch als die bereits am weitesten umgesetzte Vision wahr, allerdings noch in deutlich geringerem Ausmaß als erwünscht. Besonders interessant fanden wir aber einen weiteren Befund: Wir haben auch danach gefragt, inwiefern sich die Befragten mit eigenen Aktivitäten aktiv für die Umsetzung der neun Visionen einbringen – mit dem Ergebnis, dass es bei der urbanen Wildnis mit das geringste Engagement gab.

Viele Projekte zur Förderung von Stadtwildnis stoßen nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf Widerstände – vor allem, weil wilderes Stadtgrün oft mit Verwahrlosung gleichgesetzt wird. Ihre Studie zeigt dennoch eine breite Unterstützung für mehr Wildnis in der Stadt. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?

Aus den Daten dieser Studie heraus lässt sich das nicht erklären, da wir nicht wissen, wie sich die Befragten eine urbane Wildnis vorgestellt haben. An der Technischen Universität Berlin war ich in der europaweiten Studie „Green SURGE“ involviert, in der wir zeigen konnten, dass die urbane Bevölkerung unterschiedliche Biodiversitätsgrade in Parks, Brachflächen, Stadtwäldern und bei Baumscheibenbegrünungen unterschieden kann und die artenreichsten Varianten meist am positivsten bewertet. Bei dem sogenannten „Straßenbegleitgrün" gab es auch eine klare Präferenz gegenüber einer vegetationsfreien, neutralen Fläche. Prinzipiell ist die Akzeptanz von urbaner Wildnis demnach hoch, was auch andere Befragungen zeigen. Im Einzelfall muss man genau schauen, wo Widerstände herkommen. Aus der umweltpsychologischen Forschung wissen wir, dass es eher Begleiterscheinungen eines geringen Pflegegrades wie Müll, Hundekot oder ein „chaotisches Bild“ sind, die solche Widerstände erzeugen. Durch Zeichen menschlicher Präsenz und Pflege kann man auch in sehr wilden Flächen für eine hohe Akzeptanz sorgen: Beispielsweise durch ansprechend gestaltete Wege, Mülleimer, künstlerische Projekte, Umweltbildung und eine zeitlich und räumlich variierte Mahd von Wiesen. Meine ehemaligen Kolleg:innen von der TU Berlin sprechen dabei von der „kultivierten Wildnis“.

Überraschend viele Befragte gaben an, dass es in ihren Städten bereits viel urbane Wildnis gebe – obwohl das in der Realität selten der Fall ist. Woher könnte diese Diskrepanz stammen?

Konkret lautete die Frage, wie stark die Entwicklung einer urbanen Wildnis in der eigenen Stadt schon heute umgesetzt ist. Im Durchschnitt sahen die Befragten das Ziel von vielfältigen und Arten schützenden Lebensräumen in ihrer Stadt als mittelmäßig stark umgesetzt, wobei das Menschen aus unterschiedlich großen Städten und aus verschiedenen deutschen Regionen ähnlich sahen. Sicherlich muss man das im Kontext sehen: Wir haben ja auch nach dem Umsetzungsstand der anderen Visionen gefragt, die weniger sichtbar im Stadtraum sind (z.B. Schwammstadt, selbstversorgende Stadt) und faktisch auch noch seltener in der kommunalen Praxis thematisiert werden (z.B. autofreie Stadt, abfallfreie Stadt im Sinne der Kreislaufwirtschaft). Außerdem gibt es Wahrnehmungsunterschiede zwischen der Allgemeinbevölkerung und Expert*innen. Menschen mit Fachkenntnissen achten beispielsweise mehr auf unauffällige, aber ökologisch wichtige Arten, wenn es um die Einschätzung von Artenvielfalt geht.

Welche konkreten Handlungsbedarfe leiten Sie aus den Ergebnissen ab – und welche Akteure sind hier besonders gefragt?

Aus der Diskrepanz zwischen dem starken Wunsch nach urbaner Wildnis in der deutschen Bevölkerung und dem eher geringen individuellen Engagement spricht die Notwendigkeit, auch lokal immer wieder neu zu kommunizieren, zu sensibilisieren und konkrete Maßnahmen zu unterstützen: Das Bewusstsein dafür zu erhöhen, dass die Vision einer artenreichen und grünen Stadt nichts ist, was nur in Verantwortung der Entscheidungsträger:innen liegt und „von oben“ kommen muss. Sondern dass jede:r Einzelne – je nach individuellen Möglichkeiten – dazu beitragen kann: mit bienenfreundlichen Balkonbepflanzungen, Nistkästen, Urban Gardening, die Teilnahme an Citizen-Science-Projekten, Spendenbeiträgen für den Naturschutz oder mit politischem Engagement. Das geschieht ja in der Umweltbildung an vielen Orten auch schon lange – aber vielleicht fehlt manchmal der Blick fürs „große Ganze“ und möglicherweise braucht es auch neue Bildungsansätze. Maßnahmen, die beispielsweise noch stärker in Gruppenkontexten erfolgen, sodass die Bürger:innen kollektiv bestärkt werden und ein Gefühl dafür entsteht, dass man gemeinsam etwas bewirken kann, das mehr ist als ein Tropfen auf den sprichwörtlich heißen Stein.

Wo sehen Sie die größten Hürden bei der Umsetzung von mehr urbaner Wildnis?

Da haben wir es mit einer ganzen Reihe von typischen Zielkonflikten einer nachhaltigen Entwicklung zu tun: Die hohe Konkurrenz um die knappen Flächen in der Stadt, die sich in den letzten Jahren in Deutschland insbesondere durch die große Wohnraumproblematik nochmal deutlich verschärft hat. Knappe Haushaltskassen, die in Teilen mit kurzfristigen, wenig nachhaltigkeitsförderlichen Priorisierungen einhergehen. Bürokratische und regulatorische Hürden, fehlender politischer Wille und vieles mehr.

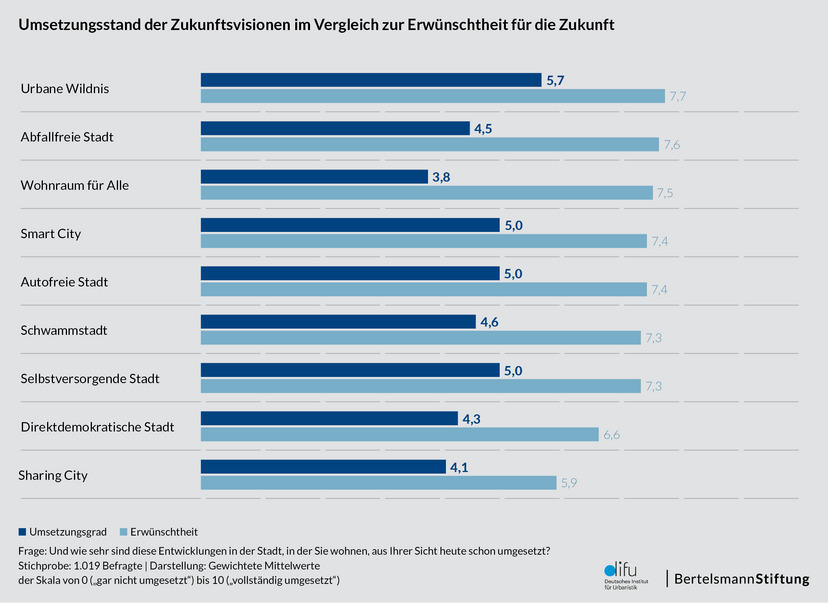

Grafik der Erwünschtheit der Zukunfsvisionen aus der Studie

Grafik über den Umsetzungsstand der Zukunftsvisionen im Vergleich zur Erwünschtheit für die Zukunft aus der Studie

Welche Wege und Ansätze könnten helfen, diese Hürden zu überwinden?

Insgesamt brauchen wir ein wesentlich systemischeres Vorgehen in der Stadtentwicklung, als es heutzutage in den meisten Kommunen der Fall ist. Unter der systemischen Perspektive wird deutlich, dass viele Begrünungsmaßnahmen nicht nur die Artenvielfalt schützen, sondern sehr bedeutend für die Anpassung an den Klimawandel sind, auf vielfältige Weise zur Gesundheit der Menschen beitragen, die lokale Landwirtschaft fördern und an Gebäuden auch für eine höhere Energieeffizienz sorgen können. Das muss nicht immer teuer sein – schon einfache extensive Pflegemaßnahmen in Grünflächen können manche Arten besser schützen. Außerdem muss man nicht immer nur in der Fläche denken: So haben beispielsweise Difu-Kolleg:innen Handlungsempfehlungen für Kommunen erarbeitet, wie sie dem Leitprinzip der doppelten Innenentwicklung folgend bauliche Nachverdichtung und Naturschutz zusammenbringen können.

Wie gehen Sie mit den Studienergebnissen weiter um? Gibt es Folgeprojekte oder konkrete Maßnahmen, die sich bereits in Planung oder Umsetzung befinden?

Ja, persönlich habe ich mich dazu entschieden, im Kontext transformativer Forschung weiter zu neuen Visionen zur Zukunft der Städte zu arbeiten. Im Forschungsprojekt „Urbane Xtopien“ habe ich mit Kolleg:innen anderer Institute einen Ansatz entwickelt, der es ermöglicht, inspirierend und motivierend, aber zugleich auch kritisch-reflexiv über Zukünfte zu sprechen und nachzudenken. Wir haben dabei im Projektteam und gemeinsam mit Studierenden auch Visionen zu veränderten Mensch-Natur-Beziehungen in der Zukunft erarbeitet. Den Ansatz der Xtopie führe ich nun in meinem Forschungs- und Lehrprojekt „Xtopien digitaler urbaner Zukünfte“ an der Fachhochschule Potsdam fort: mit einem Schwerpunkt auf den Zukünften der Liebe, wo auch die Liebe zur Natur mit eingeschlossen ist.

Vielen Dank für die Einblicke! Gibt es noch etwas, das Sie uns mitgeben möchten?

Allen, die erkunden möchten, welche Bilder und Vorstellungen zur Zukunft der Städte sie schon in sich tragen, kann ich eine geführte „Gedankenreise in die Zukunft“ empfehlen, die im Xtopien-Forschungsprojekt entstanden ist: Ein deutsches und englisches Audiofile mit Gebrauchsanweisung für zuhause findet sich unter xtopien.org/toolbox. Für die Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen in Gruppen gibt es dort außerdem das Tool „Spielraum Xperiment“, das dabei hilft, neue Visionen für Grün- und Freiflächen entstehen zu lassen. Viel Spaß beim Ausprobieren!