Dr. Julia Krohmer ist promovierte Geoökologin. Sie ist bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung im Bereich Transfer, Veranstaltungen und Wissenschaftskoordination tätig und engagiert sich leidenschaftlich für urbane Biodiversität. Sie ist auch Mit-Initiatorin der Aktion #Krautschau, die den Blick auf unscheinbare, aber ökologische wertvolle Pflanzen in Städten lenkt. Mit ihrem Wissen regt sie dazu an, vermeintliches „Unkraut“ zwischen Pflastersteinen mit anderen Augen zu sehen.

Welche Bedeutung haben Wildpflanzen im urbanen Raum aus Ihrer Sicht?

Wildpflanzen erfüllen in der Stadt eine Vielzahl von Funktionen – ökologisch und kulturell. Sie bieten Lebensraum für Insekten und andere kleine und kleinste Tiere, tragen zur Biodiversität bei, verbinden größere Grünflächen, binden Staub. Sie lassen mehr Wasser im Boden versickern und verbessern das Mikroklima. Gleichzeitig sind sie sichtbare Zeichen dafür, dass Natur auch in versiegelten Innenstädten ihren Platz behauptet – selbst dort, wo sie nicht geplant, ja nicht einmal gewünscht ist. Sie laden uns ein, “Stadt” neu zu denken: als dynamisches Ökosystem statt als rein funktionale Infrastruktur.

Und sie haben einen großen Wert für die Umweltbildung in der Stadt: An ihnen lassen sich zahlreiche aktuelle Entwicklungen und Geschichten erzählen, direkt vor der Haustür: vom Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Stadt, von neu einwandernden Arten, von den Beziehungen zwischen Tieren und Pflanzen, von essbaren Pflanzen, von Anpassungsstrategien an extreme Lebensbedingungen… und von der Vielfalt und fantastischen Schönheit der Natur, die sich einem wirklich überall zeigt, wenn man nur anfängt, hinzuschauen!

Was fasziniert Sie besonders am Thema Wildpflanzen in der Stadt – und woher kam die Idee für die Aktion #Krautschau?

Mich fasziniert, wie diese Überlebenskünstlerinnen überall und unter härtesten Bedingungen mitten unter uns leben – zwischen Pflastersteinen, in Rinnsteinritzen und Mauerfugen. Überall. Und doch von den meisten komplett übersehen – Stichwort “Pflanzenblindheit”. Oder sogar als “Unkraut“ beschimpft, das die Ordnung stört und weg muss. Die Idee zur #Krautschau entstand aus dem Wunsch heraus, diesen unscheinbaren, oft übersehenen Stadtbewohnerinnen Sichtbarkeit zu geben. Es war eine spielerische und zugleich wissenschaftsnahe Reaktion auf die Debatte um das "Unkraut" in der Stadt, die vor allem durch den französischen Botaniker Boris Presseq vom Naturkundemuseum in Toulouse und durch die britische Bewegung „More than Weeds“ inspiriert wurde.

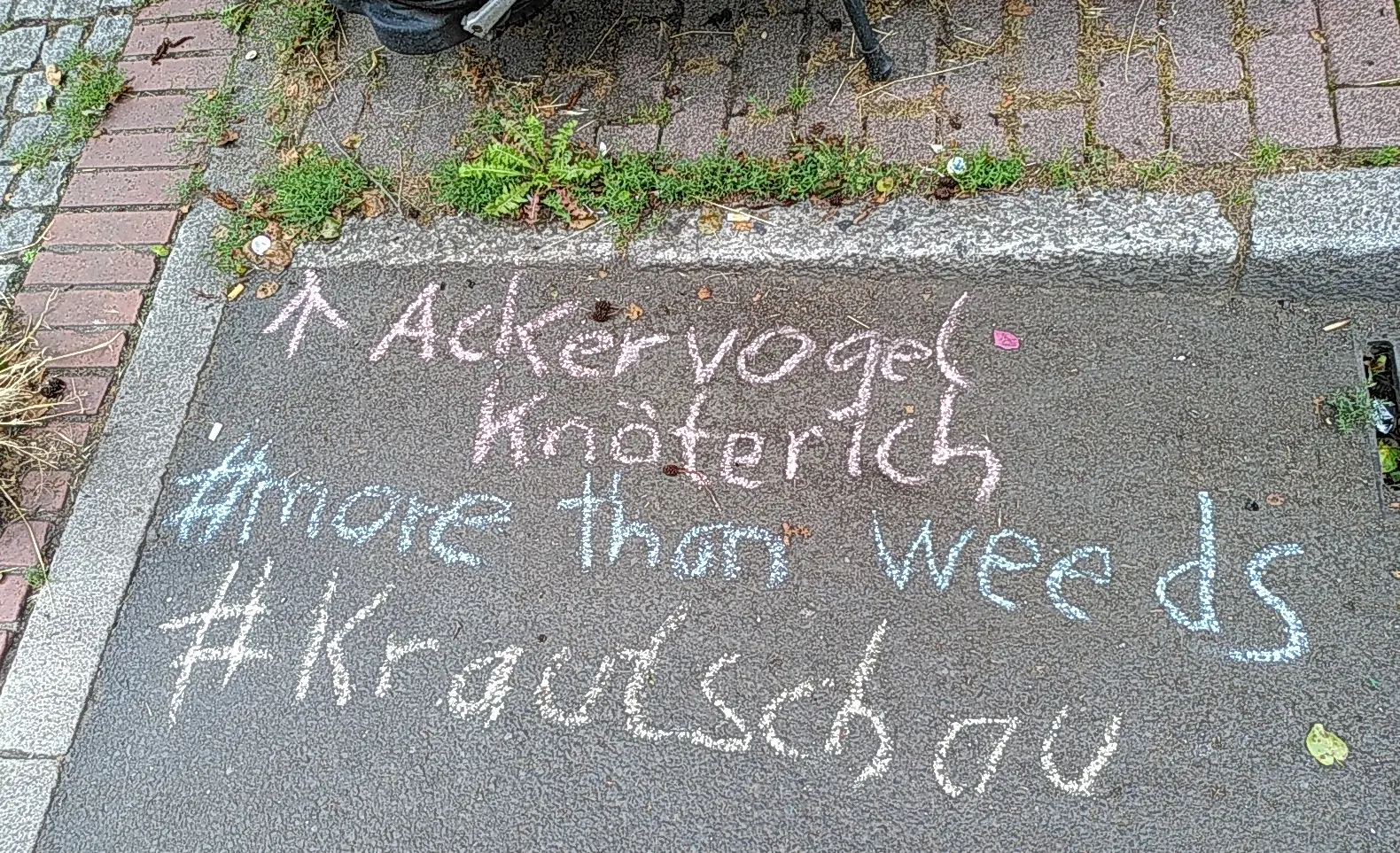

Pflasterritzenheld:innen: Noch Bordstein oder schon Miniwildnis in der Stadt? Foto © Meike Schulz

Was genau ist die #Krautschau und worauf zielt sie ab?

Die #Krautschau ist eine partizipative Umweltbildungsaktion, bei der die Pflanzen in Pflasterritzen und Mauerfugen mit bunter Kreide beschriftet werden – direkt dort, wo sie wachsen. Oft werden die Bilder zudem unter dem Hashtag #Krautschau in den sozialen Medien geteilt. Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu schaffen für die oft übersehenen Pflanzen und ihren Wert für urbane Ökosysteme zu vermitteln. Durch die Kreide-Beschriftung der buchstäblich mit Füßen getretenen Pflanzen mit ihrem – oft wunderschönen! – Namen verschafft man ihnen Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

Die Aktion ist extrem niederschwellig, kreativ, lehrreich und aktivistisch – sie bringt die Menschen zum Hinschauen, öffnet den Blick für Details und verbindet Bürger:innen, Wissenschaft und Stadtnatur.

Wildkräuter in Mauer- und Pflasterritzen mitten in der Wohnsiedlung. Foto © Meike Schulz

#Krautschau mitten in der Stadt - zwischen Fahrrädern und am Bordsteinrand. Foto © Dr. Julia Krohmer und Pia Ditscher

Wer kann an der #Krautschau teilnehmen?

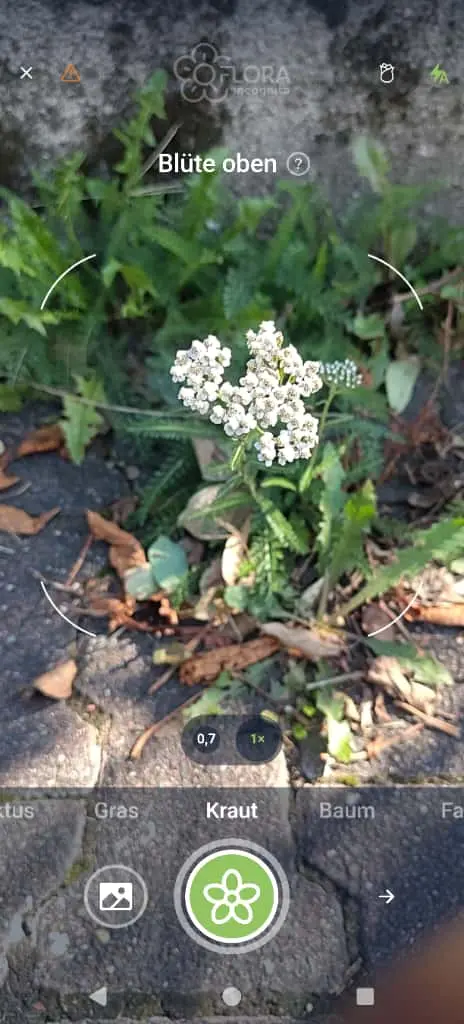

Alle! Die #Krautschau ist offen für alle Interessierten – egal ob botanisch vorgebildet oder einfach neugierig. Sie eignet sich für Menschen ALLER Altersgruppen, schon ab dem Kindergartenalter. Und sie kann an jedem beliebigen Ort und zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden, ohne jeglichen Aufwand oder große Vorbereitungen. Es braucht nur etwas Kreide und eine Bestimmungsapp, zum Beispiel Flora Incognita. Das Format eignet sich ebenso für botanische Laien wir für versierte Naturbeobachter:innen, für kreative Street-Art-Fans ebenso wie für Multplikator:innen, die ihren jeweiligen Gruppen die Stadtnatur nahe bringen möchten.

Wie können Stadtbewohner:innen auf eigenen Spaziergängen Wildpflanzen in der Stadt bestimmen?

Es gibt tolle digitale Tools, etwa die eben schon genannte App Flora Incognita, mit der wir schon einige Jahre zusammenarbeiten und die immer im Mai die #Krautschau-Challenge anbietet, oder PlantNet. Mit diesen Apps lassen sich Pflanzen, meist schon mit nur einem Foto, unkompliziert bestimmen. Wer lieber analog unterwegs ist, kann auf kleine Bestimmungsbücher zurückgreifen. Ein persönlicher Buchtipp: Unser 2023 im Kosmos-Verlag erschienenes Büchlein „Das wächst in Deiner Stadt“, in dem wir 95 der häufigsten Arten kurz und knapp und bunt bebildert vorstellen.

#Krautschau-Challenge in der Flora Incognita App.

Startbildschirm bei Flora Incognita.

Pflanzenbestimmung mit Flora Incognita.

Ergebnis der visuell bestimmten Pflanze mit Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung.

Foto, das Flora Incognita von der Pflanze beim Bestimmen macht.

Foto der Blätter von oben beim Bestimmen mit der App.

Fotos und Screenshots aus der Flora Incognita App*.

Welche Pflanzen findet man besonders häufig in den Pflasterritzen?

Typische, überall vorhandene Vertreter und einige meiner Lieblingsarten sind Niederliegendes Mastkraut, Frühlings-Hungerblümchen, Vogelknöterich, Kahles Bruchkraut oder die hübschen Storchschnabel-Arten. Arten, die jede:r kennt, sind sicher der Gewöhnliche Löwenzahn, Gänseblümchen, Breitwegerich oder die prachtvolle Wegwarte. Viele dieser Arten sind sogenannte Ruderalpflanzen, die an gestörte, nährstoffreiche Standorte angepasst sind – also genau das, was sie in der Stadt finden. Andere wachsen häufig in Wiesen, kommen aber auch gut mit dem Standort Pflasterritze klar. Manche sind auch einfach aus naheliegenden Gärten “entwichen” und erfreuen uns jetzt mitten auf dem Gehweg mit ihrer Farbenpracht, zum Beispiel der Steppensalbei.

Insgesamt finden wir in Deutschland über 500 Arten, die sich an die schwierigen, oft von langer Trockenheit und Hitze geprägten Lebensbedingungen in den Pflasterritzen angepasst haben.

Inwiefern hängen Pflanzen, die in Pflasterritzen wachsen (Pflasterritzengesellschaften), mit StadtWildnis zusammen?

Pflasterritzengesellschaften sind ein Paradebeispiel für urbane Wildnis, Wildnis im Kleinstformat sozusagen. Sie zeigen, wie selbst kleinste ökologische Nischen in der Stadt besiedelt werden und neue Mini-Lebensräume entstehen lassen. Diese Form der StadtWildnis ist nicht spektakulär im klassischen Sinne – wohl aber, wenn man mal auf die Knie geht und sie genau unter die Lupe nimmt. Und sie erzählt viel über Widerstandsfähigkeit, Anpassungsstrategien und Koexistenz im urbanen Raum.

Wer hier lernt, einmal im Kleinen hinzuschauen, entwickelt schnell einen Blick und ein Verständnis auch für größere ökologische Zusammenhänge sowie die Mensch-Umwelt-Beziehung generell – und wer einmal begonnen hat, hinzuschauen, schaut in der Regel nicht mehr weg.

Die Diestel machts vor: Auch an vermeintlich unschönen Orten kann man sich häuslich einrichten. Foto © Pia Ditscher

#Krautschau Kunst. Foto © Pia Ditscher

Wie reagieren Passant:innen auf die Aktionen im Stadtraum? Haben Sie den Eindruck, dass die #Krautschau den Blick der Menschen auf ihre Umgebung verändert?

#Krautschau mitten in der Einkaufsstraße: Baumscheibenflora. Foto © Aren Karakoç

Die Reaktionen sind fast durchweg positiv – viele sind überrascht, dass das, was sie als „Unkraut“ abtun, tatsächlich Namen und ökologische Bedeutung hat – und wie hübsch diese Pflänzchen meist sind! Es entstehen Gespräche, Nachfragen, ein Innehalten. Die #Krautschau öffnet buchstäblich Augen für eine Stadt, die lebt – auch abseits gepflegter Grünflächen.

Und noch eine interessante „Reaktion“ aus diesem Jahr: Durch das #Krautschau-Medienecho auf die Aktion aufmerksam geworden, meldete sich eine Bürgerin bei mir. Sie war von ihrer Gemeinde darauf verklagt worden, das „Unkraut“ auf dem breiten Gehweg vor ihrem Haus vollständig zu entfernen, und bat um Unterstützung im Gerichtsverfahren. Der Richter teilte zwar die Argumente für die Erhaltung der Ritzenflora, doch die städtische Verordnung bestünde nun einmal – immerhin wurde das Bußgeld halbiert. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich Bürger:innen zunehmend für die städtische Kleinstflora einsetzen, statt sie als Unkraut abzutun – eine Entwicklung, zu der die #Krautschau sicherlich beiträgt.

Gibt es besonders spannende oder überraschende Funde, an die Sie sich erinnern?

Ganz erstaunlich sind die vielen essbaren Pflanzen, die man entdeckt – und immer mal wieder sind diese nicht „nur“ Wildkräuter, sondern manchmal findet man tatsächlich auch eine junge Tomatenpflanze, Weizenähre oder auch das Winterportulak genannte Blattgemüse Postelein. Solche kleinen botanischen Überraschungen zeigen, wie dynamisch die Stadtnatur ist. Auch Pflanzen wie das wunderhübsche Zimbelkraut auf historischen Mauern sind immer wieder beeindruckend.

Welche Botschaft möchten Sie Stadtnutzer:innen mitgeben, die heute noch achtlos über Wildpflanzen hinwegsehen?

Jede Pflanze hat etwas zu erzählen – über Standort, Klima, Geschichte und Zusammenleben. Wer achtsam hinschaut, entdeckt eine zweite Ebene der Stadt, ihre “pflanzliche Patina”, könnte man sagen. Wildpflanzen sind keine Störenfriede, sondern stille Mitbewohner:innen, die unsere Städte grüner, vielfältiger, widerstandsfähiger und interessanter machen.

Wo können Interessierte mehr über die #Krautschau erfahren oder selbst aktiv werden?

Unter dem Hashtag #Krautschau finden sich viele Beiträge in sozialen Medien, vor allem auf Instagram und Twitter/X. Außerdem gibt es auf der Senckenberg-Webseite www.senckenberg.de/krautschau Materialien und Tipps sowie Informationen zur alljährlich im Mai bundesweit veranstalteten #Krautschau-Aktionswoche, in der alle eingeladen sind, selbst Spaziergänge anzubieten. Aber ganz unabhängig davon kann man natürlich jederzeit selbst loslegen – Kreide, Handy oder Bestimmungsbuch und Neugier sind alles, was man braucht.

Ein brüllender Löwenzahn, der es sich in der Pflasterritze bequem gemacht hat.

Foto © Dr. Christiane Frosch

Was sind die wichtigsten Hinweise für Kommunen oder andere Akteure, die selbst eine #Krautschau umsetzen möchten?

Einfach machen – dadurch, dass im Prinzip keine Vorkenntnisse nötig sind und auch keine Materialien oder aufwendige technische Hilfsmittel gebraucht werden, ist dieses Format denkbar unaufwendig in der Durchführung. Wenn einige lokale Akteure wie die Stadtverwaltung, NGOs oder Umweltbildungseinrichtungen an Bord sind, die die Spaziergänge gemeinsam bewerben, kommen auch immer genug Teilnehmer:innen zusammen, zumal auch die Lokalpresse erfahrungsgemäß gerne über dieses originelle Format berichtet. Aber man kann auch wunderbar im kleinen Kreis losziehen, es gibt keine Mindestteilnehmerzahl.

Auf der Website www.senckenberg.de/krautschau gibt es einen Foliensatz als Handreichung, mit Tipps und Erfahrungen zur Durchführung.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen, das wir Sie nicht gefragt haben?

Vielleicht das: Die #Krautschau ist nicht nur eine botanische oder ökologische Aktion, sondern auch ein kulturelles Statement. Sie stellt Fragen nach dem Umgang mit Stadtnatur, nach der Notwendigkeit, unsere Sehgewohnheiten und unseren Ordnungssinn anzupassen an die heutige Zeit. Aber auch nach Teilhabe an der Stadt: Wer bestimmt eigentlich, was wachsen darf, und nach welchen Kriterien – und wie können wir letztere vielleicht verändern? Und auch nach dem Wert des scheinbar Wertlosen. Das macht sie so aktuell – gerade im Kontext von Biodiversitätsverlust und sozial-ökologischer Transformation.

* Die Flora Incognita Apps werden gemeinsam von der Technischen Universität Ilmenau und dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena entwickelt. Ihre Entwicklung wurde gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesamt für Naturschutz sowie das Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität – mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Weitere Unterstützung erfolgte durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz sowie die Stiftung Naturschutz Thüringen.

Wissenschaftliche Veröffentlichung zur App: Mäder, P., Boho, D., Rzanny, M., Seeland, M., Wittich, H. C., Deggelmann, A., & Wäldchen, J. (2021). The flora incognita app–interactive plant species identification. Methods in Ecology and Evolution. 12: 1335– 1342. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13611.